院長:表川

院長:表川お気軽にご相談ください!

「夏の疲れが残っているのか、なんだか体が重い…」

「朝起きてもスッキリせず、仕事に集中できない」

「肩こりや頭痛まで出てきてつらい」

そんな不調を感じていませんか?

それはもしかすると“秋バテ”かもしれません。

こんにちは、滋賀県守山市にある大樹整骨院院長の表川大樹です。

秋バテは、夏の冷房や暑さで疲れがたまったまま、秋の急な気温差や日照時間の変化に体がついていけず起こる不調です。放っておくと、仕事や家事のパフォーマンスに影響するだけでなく、慢性的な体の不調につながることもあります。

今回のブログでは、秋バテの原因と対処法、そして繰り返さないための予防法を分かりやすくお伝えします。興味のある方はぜひ最後までお読みください。

季節の変わり目になると、体調がいまひとつ整わない…。そんな経験はありませんか?

例えば、

こうしたサインは、実は「秋バテ」からくる体のSOSかもしれません。

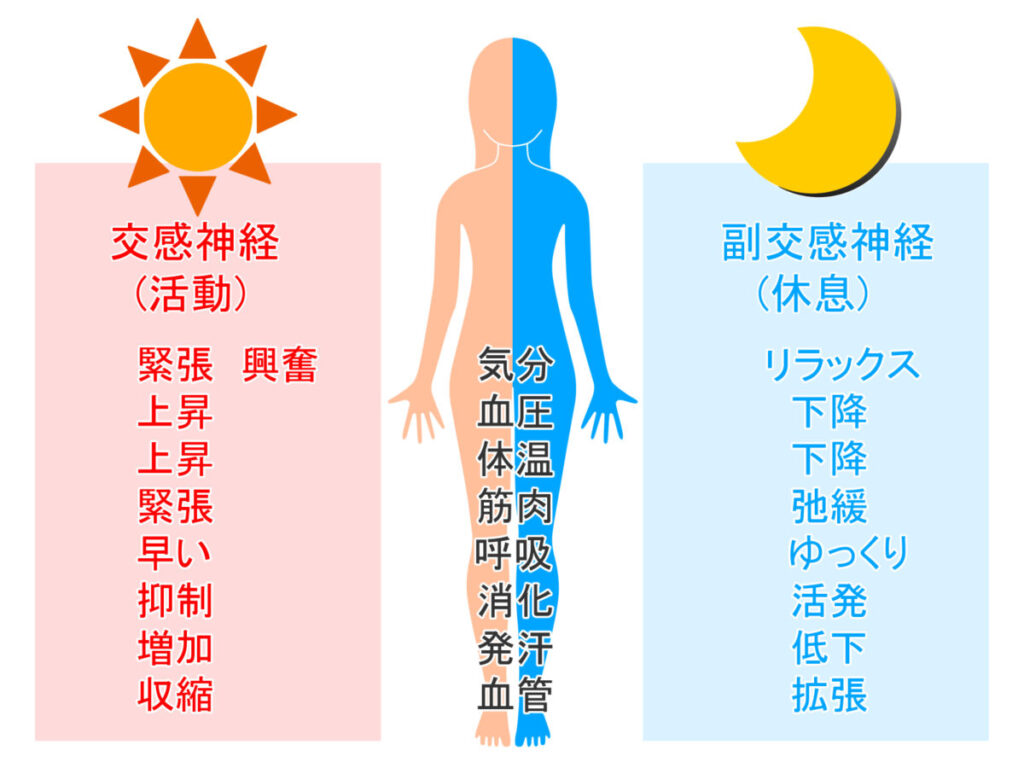

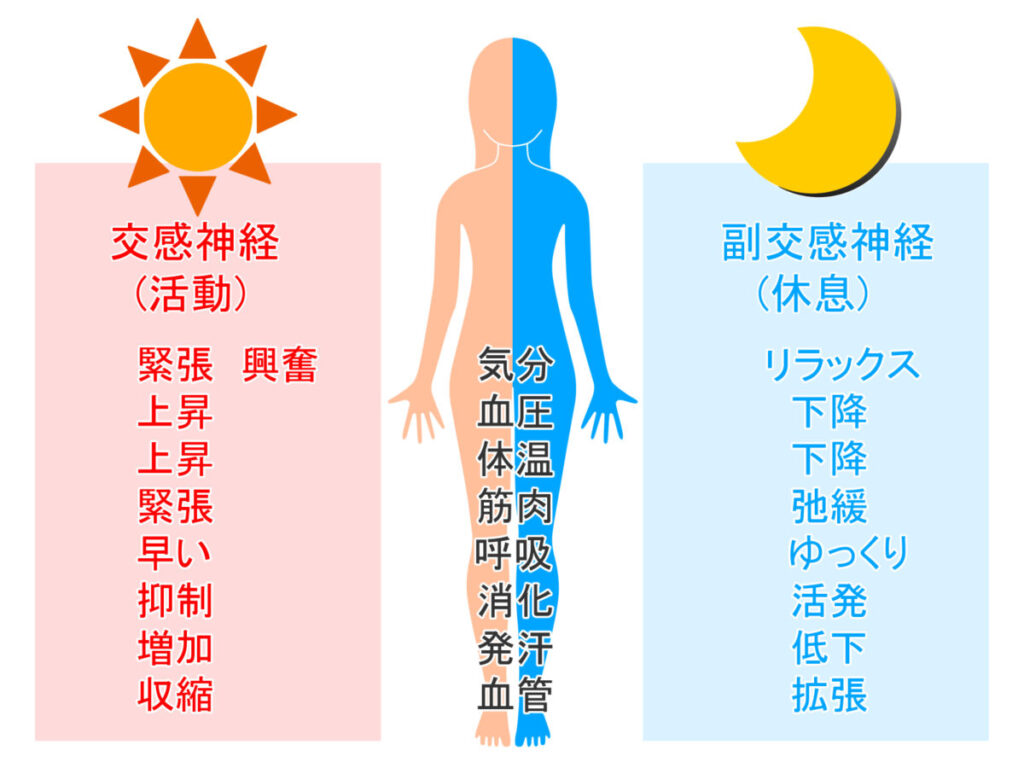

秋バテは、夏に溜まった冷房疲れや暑さのダメージが残っているところに、急な気温差や朝晩の冷えが加わることで起こります。体は一生懸命に対応しようとしますが、自律神経のバランスが乱れ、疲労感や不眠、消化不良など、さまざまな不調として現れてしまうのです。

たとえば、デスクワークで一日中座りっぱなしの方は、血流が悪くなり肩こりや頭の重さを強く感じやすくなります。また、営業や接客で立ちっぱなしの方は、足のむくみや冷え、胃腸の不調につながることも。そして、40代・50代の女性では、更年期の不調と重なって「どこが原因なのかわからない」という不安を感じることも少なくありません。

「毎年この時期になると同じ不調に悩まされるけれど、どこに相談すればいいのか分からない」

そんな声をよく耳にします。秋バテは決して珍しいものではなく、多くの女性が抱えているお悩みなんです。

ここで大切なのは、「自分だけのことではない」と知ること。そして、「我慢しなくてもいい不調」であることに気づくことです。秋バテは、きちんと体を整えることで改善が期待できます。

では、秋バテがなぜ起こるのか、その原因をもう少し詳しく見ていきましょう。

「秋バテ」という言葉を耳にする機会は増えていますが、具体的にどんな仕組みで起こるのかをご存じでしょうか。実は、いくつかの要因が重なって起こる不調なのです。

夏の間、冷房の効いた室内と外の暑さを何度も行き来したり、冷たい飲み物や食べ物をとり過ぎたりしていませんか? これらは体に少しずつ負担をかけ、知らないうちに「冷え」や「だるさ」をため込んでしまいます。夏の疲労がリセットされないまま秋を迎えることで、不調が表面化しやすくなるのです。

秋は一日の中での気温差が大きく、朝晩は肌寒いのに日中は汗ばむほどの暑さになることもあります。この寒暖差に体が対応しきれず、自律神経のバランスが乱れてしまいます。自律神経は「体温を調整するスイッチ」の役割を担っていますが、負担がかかりすぎると働きが鈍り、だるさや疲労感、不眠といった不調を引き起こしてしまうのです。

秋が深まるにつれて日が暮れるのが早くなります。太陽の光を浴びる時間が減ると、体内時計のリズムが乱れやすく、気分の落ち込みや眠りの質の低下につながります。なんとなく気持ちが沈む「秋の憂うつ感」も、この影響を受けているのです。

冷たいものの取りすぎや自律神経の乱れによって、胃や腸の動きが低下します。その結果、食欲がなくなったり、胃もたれ、下痢や便秘などの消化器トラブルを起こす人も少なくありません。特に立ちっぱなしや座りっぱなしの生活をしている方は血流が悪くなり、胃腸の動きがさらに鈍くなりやすいのです。

夏の忙しさや生活リズムの乱れが続くと、秋になって気温が落ち着いても体がなかなか回復できません。さらに仕事や家庭の責任を抱える女性は「休みたくても休めない」と無理をしてしまい、知らず知らずのうちに秋バテを悪化させてしまうこともあります。

このように、秋バテは「夏の疲れ」「気温差」「日照時間」「胃腸の不調」「ストレス」など、複数の要因が積み重なって起こります。だからこそ、ただ休むだけでは解決しにくく、毎年繰り返してしまう方も多いのです。

大切なのは、「秋バテは体からのサイン」だと気づくこと。早めに対処することで、仕事や家事への影響を最小限に抑え、元気な毎日を取り戻すことができます。

そんなつらい秋バテを和らげるために、日常生活の中でできる対処法をお伝えしていきます。

秋バテの原因がわかっても、「じゃあ、どうすれば楽になるの?」と思いますよね。ここでは、ご自宅や日常生活で取り入れられる簡単な対処法をご紹介します。

秋バテのときは、胃腸が弱りやすく栄養が不足しがちです。冷たい飲み物やアイスは控え、温かいスープやお茶を取り入れると内臓をやさしく温めてくれます。旬の食材のさつまいも、かぼちゃ、きのこ類などはビタミンや食物繊維が豊富で、疲労回復や便通改善にも役立ちます。「疲れが残る」と感じるときこそ、体を温める食事を意識してみましょう。

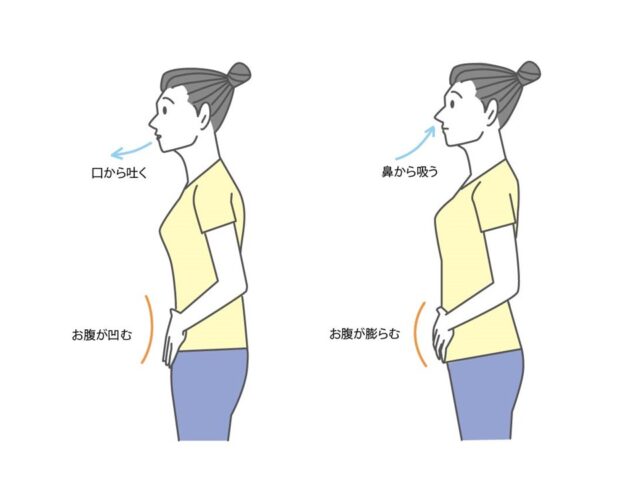

デスクワークや立ち仕事の合間に、ゆっくり深呼吸をしてみてください。3秒かけて鼻から吸い、6秒かけて口から吐くだけで、自律神経が整いやすくなります。肩を回したり、首を左右に倒したりといった軽いストレッチも血流を促し、だるさの軽減につながります。ポイントは「頑張らずにできる範囲」で取り入れることです。

秋は日照時間が短くなるため、体内時計が乱れがちです。できるだけ毎日同じ時間に寝起きし、寝る前のスマホやパソコンは控えるようにしましょう。眠る1時間前にぬるめのお風呂に入ると、副交感神経が優位になり、寝つきや睡眠の質が良くなります。

まだ昼間は暑さが残る日もありますが、朝晩は冷え込みます。薄手のカーディガンやストールを持ち歩くなど、体を冷やさない工夫をしましょう。特に首・手首・足首の「三首」を温めると、全身の血流がよくなり冷えによる不調を防ぎやすくなります。

「仕事があるから休めない」「家事が溜まっているから無理」という気持ちはとてもよく分かります。でも、無理を続けると秋バテは慢性的な肩こりや腰痛、さらには自律神経の乱れへと発展することも少なくありません。セルフケアを取り入れても改善が見られない場合は、早めに専門的なケアを受けることも大切です。

秋バテは、誰にでも起こり得る身近な不調です。少しの工夫で和らぐこともありますが、毎年繰り返してしまう方や、セルフケアでは追いつかない方も少なくありません。

次は、そんな「秋バテを繰り返さないための予防法」について詳しくお伝えします。

秋バテは、一度回復しても「また今年も同じ時期に不調が出てしまう…」と繰り返す方が多いのが特徴です。これは、その場しのぎの対処だけでは、疲れや自律神経の乱れが根本的に整っていないからです。ここでは、秋バテを繰り返さないために大切なポイントを紹介します。

まず意識したいのは、規則正しい生活です。特に睡眠のリズムは、自律神経を整える基本となります。休日に寝だめをするよりも、できるだけ平日と同じ時間に寝起きすることが理想的です。体内時計が安定すると、疲れにくくなり、気分の浮き沈みも穏やかになります。

秋は朝晩が冷え、日中はまだ暑さを感じることがあります。そのため「服装の工夫」がとても大切です。薄手の上着を持ち歩いたり、首や足首を冷やさないようにしたりすることで、体温調節の負担を減らせます。また、秋は運動のしやすい季節。ウォーキングや軽いストレッチなど、無理のない範囲で体を動かすと血流が良くなり、だるさをため込みにくくなります。

夏に冷たいものを取りすぎた人ほど、秋に胃腸が弱りやすくなります。消化のよい温かい食事を心がけ、旬の野菜や魚を取り入れると、自然と栄養バランスが整います。特にきのこや根菜類は、腸内環境を整え、免疫力アップにもつながる食材です。

仕事や家事を頑張る女性ほど、「自分のことは後回し」になりがちです。しかし、心身のストレスをそのままにしておくと、自律神経の乱れを強めてしまいます。ちょっとした趣味の時間やリラックスできる習慣を持つことが、秋バテ予防に直結します。

セルフケアである程度は改善できますが、「毎年同じ不調に悩む」「仕事に支障が出てしまう」という方は、体を根本から整えるサポートを受けるのも一つの方法です。自律神経の乱れや慢性的な疲れは、自分では気づかないうちに体全体のバランスを崩しています。専門家による丁寧な問診や検査を通じて、自分の体の状態を知り、無理のない方法でケアしていくことが、秋バテを繰り返さないための近道になります。

「秋バテは体からのサイン」と考えると、その不調をきっかけにご自身の体を見直す良い機会になります。生活習慣を少し工夫しながら、必要に応じて専門的なケアも取り入れることで、秋の季節を軽やかに過ごせるようになるでしょう。

夏の疲れが抜けきらないまま迎える秋は、体がだるい・やる気が出ない・頭痛や食欲不振といった「秋バテ」の症状が出やすい季節です。原因は、朝晩と日中の気温差や、冷たい飲み物・冷房で冷え切った体、そして自律神経の乱れ。気づかないうちに体に負担をかけてしまい、不調が長引くことも少なくありません。

秋バテを防ぐためには、まずは 生活リズムを整えること が大切です。しっかり睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけること。そして「冷え対策」もポイント。冷たいものを控えて、温かい飲み物や根菜などで体を中から温めると効果的です。また、軽いストレッチやウォーキングなど、無理のない運動で血流を良くすることもおすすめです。

少しの工夫で体調は驚くほど変わってきます。秋は本来、食欲の秋・スポーツの秋・行楽の秋など、楽しみがたくさんある季節。秋バテに悩まされず、心も体も元気に過ごせるように、日々の生活をちょっと見直してみてくださいね。

もし症状が長期間続く場合や日常生活に大きな支障をきたす場合は、無理をせずにお気軽にご相談ください。きっとお役に立てると思います。

【監修:柔道整復師・鍼灸師 表川大樹】