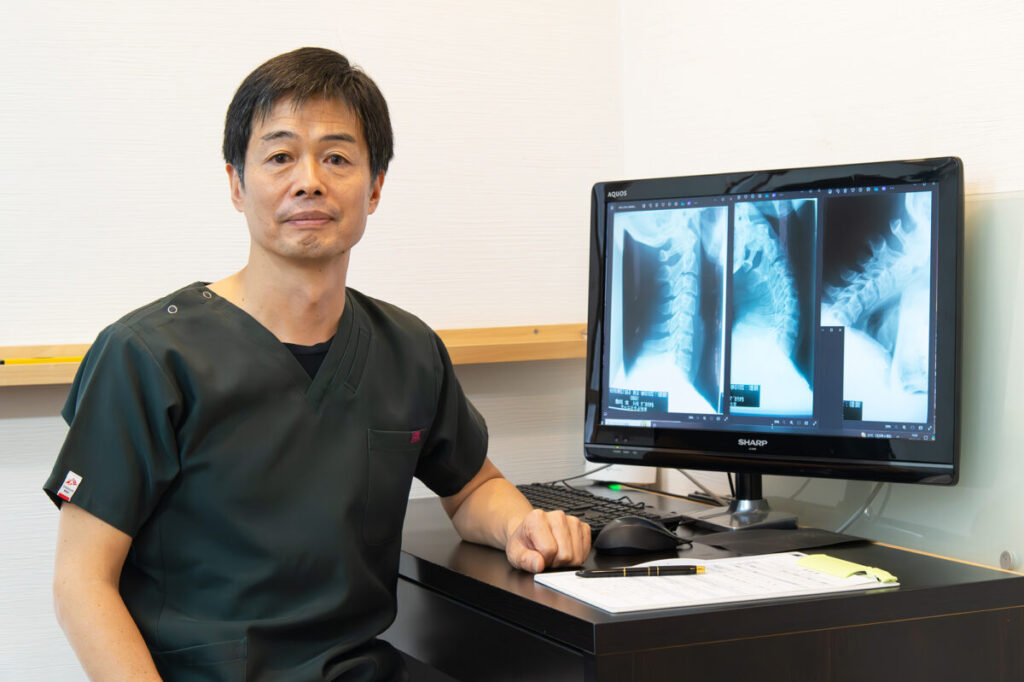

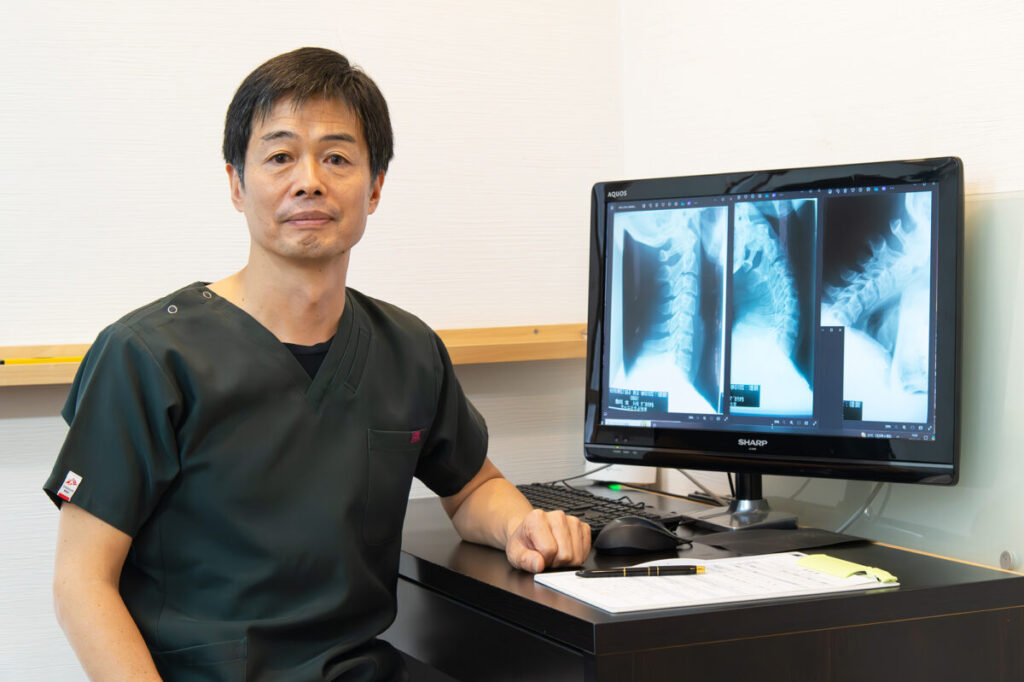

院長:表川

院長:表川お気軽にご相談ください!

こんにちは!滋賀県守山市にある大樹整骨院院長の表川大樹です。

膝の外側が痛いけれど、走るのをやめたくないと思っていませんか?気持ちはとてもよくわかります。でも、間違った対処をしてしまうと、かえって治りが遅くなってしまうことがあるんです。

実は、ランナー膝を長引かせてしまう人には、共通した行動パターンがあることが研究でわかってきました。今日は、最新の研究結果をもとに、症状を悪化させないために知っておいてほしい大切なことをお話しします。

30年以上の臨床経験と最新の研究結果から、本当に効果のある対処法をお伝えします

ランナー膝は、正式には「腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)」といいます。太ももの外側から膝の外側にかけて、腸脛靭帯という帯状の組織が走っています。この靭帯が、膝の骨の出っ張り部分とこすれて炎症を起こすのがランナー膝です。

なぜこすれるのかというと、膝を曲げたり伸ばしたりするときに、この靭帯が骨の上を前後に移動するからです。研究によると、膝を20度から30度くらい曲げた角度のとき、つまりランニングで足が地面に着いてから蹴り出すまでの間に、最も摩擦が起きやすいことがわかっています。

ランニングやバスケットボール、サイクリングなど、膝を何度も曲げ伸ばす運動をする人に多く見られます。最初は運動中だけの痛みですが、無理を続けると階段の上り下りや歩くときにも痛むようになってしまいます。

最近の研究で、ランナー膝になる人には体の使い方に特徴があることがわかってきました。筑波大学の研究チームが行った調査では、ランナー膝になった人とならなかった人の走り方を比べたところ、大きな違いが見つかったんです。

ランナー膝になった人は、走っているときに股関節が内側に入りやすく、膝も内側にねじれやすい傾向がありました。これは、お尻の横にある「中殿筋(ちゅうでんきん)」という筋肉の力が弱いことが原因だと考えられています。

海外の研究でも同じような結果が報告されていて、股関節を外に開く筋肉(外転筋)の弱さが、ランナー膝の大きな原因の一つであることがわかってきました。つまり、お尻の筋肉を鍛えることが、ランナー膝の予防や改善にとても大切なんです。

ランナー膝になったとき、良かれと思ってやっている行動が、実は症状を悪化させているかもしれません。研究結果をもとに、特に注意してほしい5つのNG行動を紹介します。

これは最も危険な行動です。痛みは体からの「休んでください」というサインなんです。炎症が起きている場所に、繰り返し負担をかけ続けると、小さな傷が大きな傷になってしまいます。

「大会が近いから」「せっかく走る習慣がついたのに」という気持ちはとてもよくわかります。でも、ここで無理をすると、結果的に何か月も走れなくなってしまうことがあります。軽い痛みなら、2〜3日の休養で改善することも多いんですよ。

実際に、痛みを我慢して走り続けた結果、3か月以上も痛みに悩まされた方を何人も見てきました。早めに休むことが、結果的に一番早く走れるようになる近道なんです。

炎症が起きている場所を強く刺激するのは、火傷をした場所をゴシゴシこするようなものです。かえって炎症がひどくなってしまいます。

SNSなどで「腸脛靭帯をほぐすマッサージ」という情報を見かけることがありますが、痛みが強い時期にこれをやるのは危険です。フォームローラーやマッサージボールで膝の外側を強く押すのも避けてください。

もし触るなら、優しく撫でる程度にしましょう。それよりも、太ももやお尻の筋肉など、膝から離れた場所を優しくほぐす方が効果的です。

ストレッチは基本的に良いことですが、タイミングと方法を間違えると逆効果になります。痛みが強い時期に、無理に腸脛靭帯を伸ばそうとするのは避けてください。

よく見るのが、立った状態で片足を後ろに交差させて体を横に倒すストレッチです。このストレッチは腸脛靭帯に直接負担をかけるため、炎症が落ち着いてからでないと危険です。

痛みを感じるストレッチは、今のあなたの体には合っていないというサインです。痛みのない範囲で、ゆっくり優しく行うことが大切なんです。

アスファルトのような硬い路面は、膝への衝撃が大きく、炎症を悪化させやすいです。また、下り坂では膝への負担が通常の3〜4倍になることが研究でわかっています。

症状がある時は、できるだけ走る場所を選びましょう。土のグラウンドや芝生、ランニングマシンなど、クッション性のある場所の方が膝に優しいです。

高校の陸上部員で、毎日アスファルトのコースを走っていた人が、練習場所を土のグラウンドに変えただけで痛みが和らいだケースもありました。環境を変えることも、立派な治療の一つなんです。

「走れないなら自転車で」「水泳なら大丈夫だろう」と考える人も多いでしょう。確かに、適度な代替運動は心肺機能を保つために良いことです。でも、やりすぎは禁物なんです。

ランナー膝は「使いすぎ症候群」の一つです。運動の種類を変えても、膝を酷使し続けては意味がありません。特に自転車は、サドルの高さが合っていないと、腸脛靭帯に負担をかけることがあります。

大切なのは、しっかり休む期間と、軽い運動を組み合わせることです。焦る気持ちはわかりますが、今しっかり治すことが、早く復帰できる一番の方法なんです。

NG行動を避けることと同じくらい大切なのが、正しい治療法を実践することです。最近の研究で、どんな治療が効果的なのかが科学的に明らかになってきました。

2008年に発表された研究では、6週間の股関節外転筋トレーニングプログラムを行った結果、女性で約35%、男性で約51%も筋力が増加し、91.7%の人がランニングに復帰できたと報告されています。これはとても高い成功率です。

なぜお尻の筋肉を鍛えることが大切なのでしょうか?それは、お尻の横の筋肉(中殿筋)が弱いと、走っているときに股関節が内側に入りやすくなり、腸脛靭帯に余計な負担がかかるからです。

具体的には、横向きに寝て上側の足を上げる「サイドレッグレイズ」という運動が効果的です。最初は100回連続を目標にしてみましょう。きついと感じるかもしれませんが、続けることで確実に筋力がついてきます。

2024年に発表された最新の研究レビューでは、一つの方法だけでなく、複数の方法を組み合わせた方が効果が高いことがわかりました。

これらを組み合わせたプログラムでは、平均して約71%の痛みの改善が見られました。一方、一つの方法だけでは約61%の改善でした。この10%の差は、とても大きいんです。

研究では、4週間から8週間かけて、少しずつ運動の負荷を上げていくプログラムが最も効果的だとされています。急に頑張りすぎるのではなく、体の回復に合わせて徐々にステップアップすることが大切なんです。

最初の1〜2週間は完全休養とアイシング、次の2〜3週間はストレッチと筋力トレーニング、その後に軽いジョギングから始めて、徐々に距離と強度を上げていく。このような段階的なアプローチが、再発を防ぎながら確実に回復できる方法です。

痛みが出てから数日から2週間くらいは、急性期と呼ばれる時期です。この時期の対処法が、その後の回復に大きく影響します。

まず最も大切なのは、しっかり休むことです。走ることはもちろん、長時間歩いたり、階段を何度も上り下りしたりすることも避けましょう。「RICE処置」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは安静(Rest)、冷却(Ice)、圧迫(Compression)、挙上(Elevation)の頭文字です。

アイシングは効果的です。保冷剤をタオルで包んで、痛いところに15〜20分当てましょう。これを1日に3〜4回繰り返すと、炎症を抑えるのに役立ちます。ただし、直接肌に当てると凍傷になる危険があるので、必ずタオルで包んでくださいね。

この時期は無理をせず、体が治ろうとするのを助けてあげることが一番大切です。

痛みが落ち着いてきたら、少しずつ体を動かし始めます。でも、いきなり走り出すのは危険です。段階的に進めることが、再発を防ぐ鍵になります。

まずは、膝から離れた場所の筋肉を優しくほぐすことから始めましょう。太ももの前や外側、お尻の筋肉を、フォームローラーやテニスボールで軽くほぐします。強く押さず、心地よい程度の刺激にとどめてください。

次に、お尻の筋肉を鍛える運動に取り組みます。研究で効果が証明されている方法は次のようなものです。

これらの運動は、最初は少ない回数から始めて、徐々に増やしていきましょう。目標は、それぞれ100回連続でできるようになることです。

痛みがなくなったからといって、すぐに元の練習量に戻すのは危険です。研究では、段階的に距離と強度を上げていくことが推奨されています。

まずは、元の走行距離の50%くらいから始めましょう。そして、週に10%ずつ増やしていくのが安全なペースです。例えば、以前は週に20km走っていたなら、最初の週は10km、次の週は11km、その次は12kmという具合です。

走る前には、必ず10分以上のウォーミングアップを行いましょう。軽いジョギングや、股関節と膝を動かす体操が効果的です。走った後も、クールダウンとストレッチを忘れずに。

シューズの見直しも大切です。クッション性が落ちた古いシューズは、膝への負担を増やします。500〜800kmを目安に、新しいシューズへの交換を検討してください。自分の足型に合ったシューズを選ぶことで、再発のリスクをぐっと減らせます。

自分でケアを続けても症状が改善しない場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。特に次のような場合は注意が必要です。

2週間以上安静にしても痛みが引かない場合は、単なる使いすぎではなく、他の原因があるかもしれません。体のバランスの崩れや、足の形の問題、股関節の動きの悪さなど、専門的な検査でしかわからないことがあります。

また、日常生活の動作(階段の上り下り、椅子から立ち上がるときなど)でも痛みが出るようになった場合は、症状がかなり進んでいるサインです。

大樹整骨院では、関節、筋肉、神経、姿勢、歩行の5つの検査で、あなたのランナー膝の本当の原因を見つけ出します。一人ひとりの体の状態に合わせた施術を行い、「また思い切り走りたい」というあなたの目標を全力でサポートします。

ランナー膝は、正しく対処すれば必ず良くなる症状です。最新の研究でも、適切なケアを行った多くの人が、数週間から数か月で元通りに走れるようになることが証明されています。

大切なのは、次の5つのNG行動を避けることです。

そして、研究で効果が証明された方法を実践しましょう。特に、お尻の横の筋肉を鍛えることが最も重要です。6週間のトレーニングで、90%以上の人が走れるようになったという研究結果は、とても心強いですよね。

「少しくらいの痛みなら大丈夫」「休んでいる間に体力が落ちてしまう」という焦りは、誰もが感じることです。でも、今しっかり治すことが、一生涯走り続けるための大切な投資なんです。

もし自分だけでは判断が難しい、なかなか良くならないという方がいらっしゃいましたら、一人で悩まずにいつでもご相談ください。あなたが再び笑顔で走れる日を取り戻すために、科学的根拠に基づいた最適な方法を一緒に考えていきましょう。ランニングを愛するあなたの思いを、私も全力で応援していますよ。

【監修】柔道整復師・鍼灸師:表川大樹