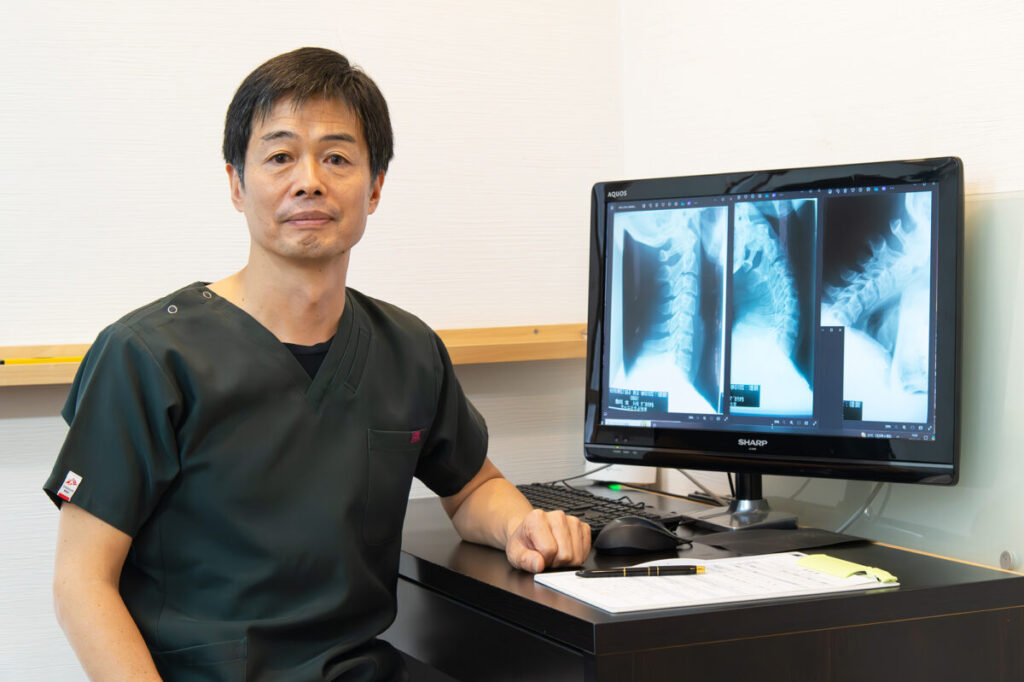

院長:表川

院長:表川お気軽にご相談ください!

こんにちは、滋賀県守山市にある大樹整骨院院長の表川大樹です。

患者さんから「腰痛を予防するには腹筋を鍛えた方がいいですか?」ってよく聞かれるのですが、実は、この質問には簡単に「イエス」とは答えられないんです。なぜかというと、腹筋運動のやり方を間違えると、逆に腰を痛めてしまうことがあるからなんですよ。

今回のブログでは、最新の研究データをもとに、腰痛予防と腹筋運動の本当の関係についてお話ししますね。

腹筋運動は正しくやれば効果的だけど、間違ったやり方だと腰を痛める原因になるんです

まず結論からお伝えすると、腹筋運動が腰痛予防に効果があるかどうかは、実は状況によって違うんですね。これは世界中の研究で明らかになってきています。

例えば、まだ一度も腰痛になったことがない人が予防のために腹筋を鍛える場合と、すでに腰痛を経験した人が再発を防ぐために鍛える場合では、効果が全然違うんです。

1999年にベルギーで行われた大きな研究があります。これは402人の健康な人を対象に、2年間追跡調査したものなのですが、腹筋が弱い人たちに腹筋運動をしてもらったグループと、何もしなかったグループを比べたんですね。

結果はどうだったと思いますか?

実は腹筋運動をしたグループでも、しなかったグループでも、腰痛になる人の割合はほとんど変わらなかったんです(Helewa A, et al. Occupational and Environmental Medicine, 1999)。

そして、日本整形外科学会が出している腰痛診療ガイドライン2019でも、初めて腰痛になることを防ぐ効果については、はっきりとした証拠は見つかっていないって結論づけているんですね(日本アスレティックトレーニング学会誌, 2019)。

つまり、まだ腰痛になったことがない人が予防のために腹筋運動をすることについては、効果があるとは言い切れないということなんです。

でも、ここからが大事なポイントです。

一度でも腰痛になったことがある人が、また腰痛になるのを防ぐためには、腹筋運動がとっても効果的なんです。

これは多くの研究で証明されていて、コクランという世界的に信頼されている医学研究の組織が、9つの論文を詳しく調べた結果、腰痛の再発予防には運動療法を強くお勧めするという結論を出しています(日本アスレティックトレーニング学会誌, 2019)。

そして、オーストラリアのHidesという研究者が行った調査では、初めて急に腰が痛くなった人たちを3年間追跡したんです。

腹横筋という深いところにある筋肉と多裂筋という背中の筋肉を鍛えるエクササイズをしたグループでは、3年後に腰痛が再発した人は30%だけでした。

でも、普通の治療だけを受けたグループでは、なんと84%もの人が腰痛を再発してしまったんです(日本アスレティックトレーニング学会誌, 2019)。この差は本当に大きいですよね。

じゃあ、どんな腹筋運動がいいのかって気になりますよね。

2025年に発表された最新の研究では、57の研究と7,705人のデータを集めて分析しました。その結果、3種類のコアトレーニングすべてが腰痛を軽くする効果があることが分かったんです(Frontiers in Physiology, 2025)。

具体的には、ピラティスという運動が痛みを減らす効果が一番高かったんです。次に、ゴムバンドやウエイトを使った抵抗トレーニングが体の機能を改善する効果が一番安定していました。そして、体幹を安定させるコア安定化トレーニングも中くらいの効果があることが分かりました。どれも効果があるので、自分に合ったものを選ぶといいですね。

ここで覚えておいてほしい大切なことがあります。お腹の表面にある筋肉(腹直筋)だけを鍛えても、腰痛予防の効果は限定的なんです。本当に大事なのは、お腹の奥深くにある腹横筋という筋肉と、背骨のすぐそばにある多裂筋という筋肉なんです。

ブラジルで行われた研究では、腹横筋と多裂筋を集中的に鍛えるセグメンタル安定化運動と、表面の筋肉を鍛える普通の筋トレを比べました。6週間のトレーニングの後、深層筋を鍛えたグループの方が、痛みの軽減も体の機能改善も優れていたんです(Clinics, 2009)。

腹筋運動で注意してほしいことがあります。皆さんが学校の体育でやったような、仰向けで上体を完全に起こす腹筋運動(シットアップ)は、実は腰を痛める原因になることがあるんです。「えっ、腹筋運動なのに?」って思いますよね。でもこれ、本当なんです。

上体を完全に起こす動作では、腹筋よりも腸腰筋という太ももの付け根から腰骨に繋がっている筋肉が強く働きます。この腸腰筋が縮むと、腰の骨を前に引っ張る力が働いて、腰椎にすごく負担がかかるんです。

特に腹筋が弱い人がシットアップをすると、腹筋じゃなくて腸腰筋で体を起こそうとするので、腰椎が圧迫されて痛みが出ちゃうんですね。

当院にも「腹筋運動を始めたら腰が痛くなった」って相談に来る方が本当に多いんです。せっかく健康のために運動を始めたのに、逆に体を痛めてしまうなんて、もったいないですよね。だからこそ、正しいやり方を知ることが大切なんです。

ここからは、腰を痛めずに効果的に鍛えられる運動を紹介しますね。まずは基礎から始めて、少しずつステップアップしていくのがポイントです。焦らず、じっくり取り組んでいきましょう。

最初にマスターしてほしいのがドローインです。これは呼吸をしながらお腹の深いところにある筋肉を使う練習なんです。

やり方は

ポイントは、お尻の穴をキュッと締めながら、腰は床につけたままにすることです。簡単そうに見えて、実は正しくできていない人が多いので、最初は鏡を見ながら練習するといいですよ。

ドローインができるようになったら、次はクランチです。これは上体を完全に起こさない腹筋運動で、腰への負担が少ないんです。

大事なのは、上体を完全に起こさないことで、肩甲骨が床から離れるだけで十分なんです。そして、動作中は絶対に息を止めないでくださいね。もし腰が床から浮いちゃう場合は、動きが大きすぎるサインなので、注意してくださいね。

ある程度慣れてきたら、プランクにも挑戦してみましょう。

お腹の筋肉だけじゃなくて、背中の筋肉も同時に鍛えられる優れた運動なんです。

注意点は、お尻が上がったり下がったりしないようにすることで、頭からかかとまで一本の棒のようにまっすぐ保つのがコツです。

もし30秒が難しかったら、10秒から始めて徐々に時間を伸ばしていけばいいですよ。無理せず、自分のペースで進めましょう。

ここまで腹筋の話をしてきましたが、実は腹筋だけ鍛えればいいってわけじゃないんです。お腹の前側の筋肉と背中側の筋肉のバランスがとっても重要なんですよ。腹筋ばっかり鍛えて背筋が弱いと、かえって姿勢が悪くなって腰痛のリスクが高まることもあるんです。

背中の奥にある多裂筋という筋肉も、腰の骨を支えるのにすごく大事な役割を果たしています。この多裂筋は、お腹の奥にある腹横筋と一緒に働くことで、腰の骨をしっかり支える仕組みになっているんです。だから、腹筋と背筋の両方をバランスよく鍛えることが、腰痛予防の秘訣なんですね。

背筋を鍛える基本的な運動を紹介しますね。

注意してほしいのは、反りすぎないことです。腰を過度に反らせると、かえって腰の骨に負担がかかってしまいますから、軽く持ち上げる程度で十分です。

「じゃあ、どのくらいの頻度でやればいいの?」って思いますよね。最新の研究で、効果的なトレーニングのパラメータが分かってきました。ゴムバンドやウエイトを使ったコア抵抗トレーニングなら、週に3〜4回、1回30〜45分が効果的です。ピラティスなら週に2〜3回、1回50分を8〜12週間続けるのがベストです(Frontiers in Physiology, 2025)。

でも、これはあくまで研究での数字です。大切なのは続けることなので、無理のない範囲から始めてください。毎日5分でもいいんです。続けることで、確実に体は変わっていきますから。私がいつも患者さんに伝えているのは、「完璧を目指すより、続けることを目指そう」ってことなんです。

運動を習慣にするためのコツをお教えしますね。まず、毎日同じ時間にやることです。朝起きた時、お風呂上がり、寝る前など、自分の生活リズムに合わせて決めるといいですよ。カレンダーにチェックマークをつけて、続いた日数を見えるようにするのもモチベーションアップに繋がります。

それから、最初から完璧を目指さないこと。できる範囲から始めて、少しずつレベルアップしていけばいいんです。「今日は時間がないから」って全部やめちゃうんじゃなくて、「今日は1種目だけでもやろう」って考え方が大事です。継続は力なりって、本当にその通りなんですよ。

運動を始める前に、ちょっと待ってください。次のような症状がある人は、自己判断で運動を始めないで、まず専門家に相談してください。

これらの症状があるときは、単なる筋力低下じゃなくて、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、場合によっては内臓の病気が隠れている可能性があるので、注意が必要です。

腰痛予防のための腹筋運動について、いろんな研究データをもとにお話ししてきました。大事なポイントをもう一度まとめますね。

初めて腰痛になることを防ぐ効果ははっきりしていないけど、一度腰痛になった人が再発を防ぐには運動はとっても効果的です。ただし、昔ながらの上体起こしは腰を痛めるリスクがあるので、ドローインやクランチ、プランクといった腰に負担をかけない方法を選ぶことが大切です。

それから、腹筋だけじゃなくて背筋とのバランスも意識して、段階的に無理なく続けることが成功の秘訣です。30年以上の治療経験から言えることは、一人ひとりの体の状態は違うってことなんです。

同じ腰痛でも、原因や必要な運動は人それぞれ違います。だからこそ、専門家による適切な評価と指導が大切です。

もしあなたが腰痛で悩んでいたり、予防のために何をすればいいか分からなくて困っているなら、一人で悩まないでください。いつでも気軽にご相談してください。きっとお役に立てると思います。

【監修】柔道整復師・鍼灸師:表川大樹