院長:表川

院長:表川お気軽にご相談ください!

こんなお悩みはありませんか?

こんにちは、滋賀県守山市にある大樹整骨院院長の表川大樹です。

ゴールデンウィークが近づいてきましたね。楽しい連休を心待ちにしている方も多いと思います。新年度が始まり、新しい環境や責任に慣れようと頑張っている方も多いのではないでしょうか。しかし、この時期に気をつけたいのが「五月病」です。

今回のブログでは、五月病とは何か、どうすれば予防できるのか、もしなってしまったらどう対処すればいいのかをお話しします。

五月病って聞いたことがあるけど、実際どんな病気なのでしょうか?

実は「病気」というより、5月頃に現れる心と体の不調のことを言うんですね。ちょうど新学期や新年度が始まって1ヶ月ほど経ち、ゴールデンウィークの連休明けに症状が出やすいことから「五月病」と呼ばれています。

これは、新しい環境に慣れようと頑張っていた緊張の糸が、連休でフッと緩んだあとに現れる反動のようなものです。例えばこんな経験はありませんか?重い荷物を長時間持っていて、やっと下ろしたときに「どっと疲れが出る」感じ。それとよく似ています。

では五月病はなぜ起こるのでしょうか?主な原因を見ていきましょう。

五月病が起こる主な原因は、心と体にかかる「ストレス」です。特に4月から5月にかけては、環境の変化によるストレスが大きくなりやすい時期です。

4月は多くの人にとって「新しいスタート」の季節です。新しい職場や部署、新しい人間関係、新しい生活リズムなど、様々な変化に合わせようと無意識のうちに頑張りすぎてしまいます。

特に真面目で責任感が強い人は、「新しい環境でうまくやらなければ」というプレッシャーを感じてしまい「思うように仕事を覚えられない」「職場に馴染めない」といった状況にストレスを感じてしまいます。

新生活で睡眠時間や食事の時間が変わると、体内時計が狂って体調不良につながります。これは、夏休みに生活リズムが崩れて、新学期の始業式で起きられなくなるのとちょっと似ていますね。

春から初夏にかけての気温や気圧の変化も、体調に影響します。特に気温差が大きいこの時期は、体が環境に適応するためにエネルギーを使うため、より疲れやすくなります。

そして、これらのストレスに影響を受けるのが自律神経なんです。

五月病は、単なる気分の落ち込みではなく、体と心の両方に現れる不調です。実は五月病は「自律神経の乱れ」が大きく関わっています。

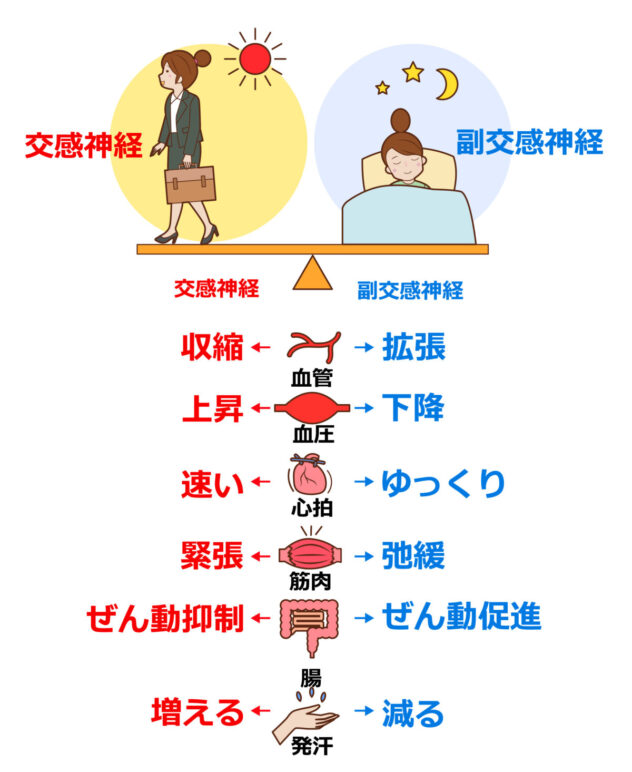

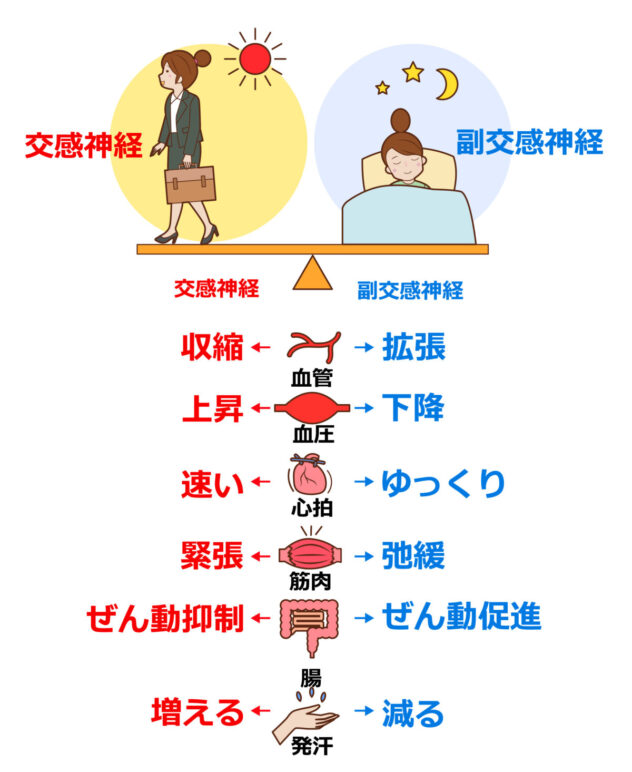

自律神経とは、私たちの意思とは関係なく体をコントロールしてくれている神経です。「交感神経」と「副交感神経」の2つがバランスを取りながら、心臓や胃腸、血管などの働きを調整しています。交感神経は活動時や緊張時に働き、副交感神経はリラックス時や睡眠時に働きます。

そして自律神経は、環境の変化や生活リズムの乱れに敏感に反応します。4月の環境変化(新しい職場や異動など)によるストレスが続くと、交感神経が優位になりすぎて、自律神経のバランスが崩れてしまいます。これが、五月病の体の不調として現れるのです。

例えるなら、車のアクセルとブレーキのようなもの。アクセル(交感神経)を踏みっぱなしの状態が続くと、エンジン(体)に負担がかかり、最終的に調子が悪くなってしまうのです。

五月病になると、心の症状だけでなく、体にも様々な不調が現れます。特に注目するのは以下のような症状です:

筋肉の緊張やこわばり

五月病になると、体の筋肉が硬くなります。これは、ストレスを感じると知らず知らずのうちに肩や首、背中の筋肉が緊張するからです。

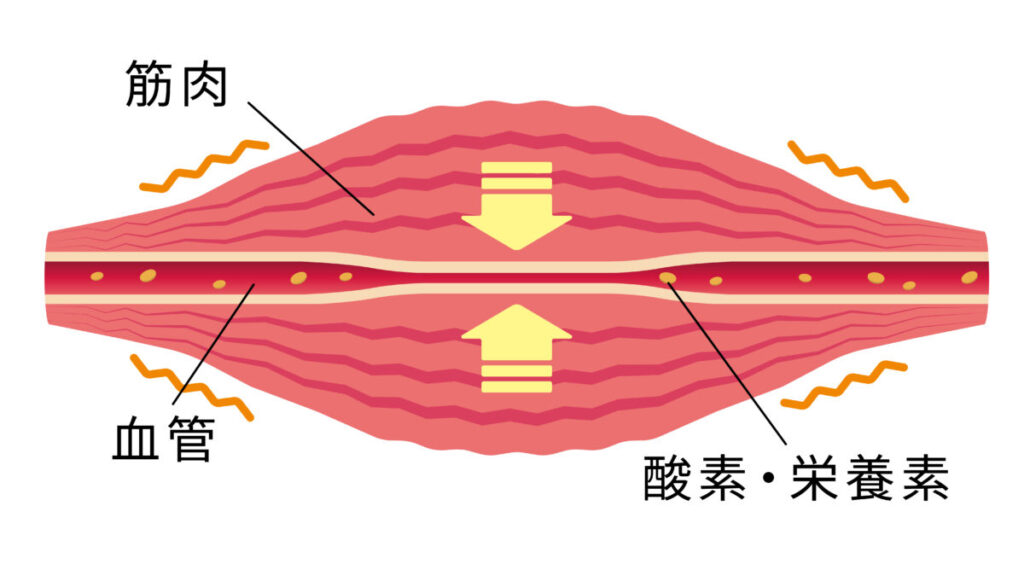

例えば、テストの前に緊張して肩がカチカチになった経験はありませんか?それと同じで、新しい環境でのストレスが続くと、筋肉が常に緊張した状態になります。長時間緊張したままだと、硬くなって血流が悪くなり、肩こりや頭痛の原因になるのです。

姿勢の悪化

気分が落ち込むと、自然と猫背になったり、うつむき加減になったりします。この姿勢の悪化が、さらに筋肉の緊張を招き、悪循環を生み出します。

疲れやすい

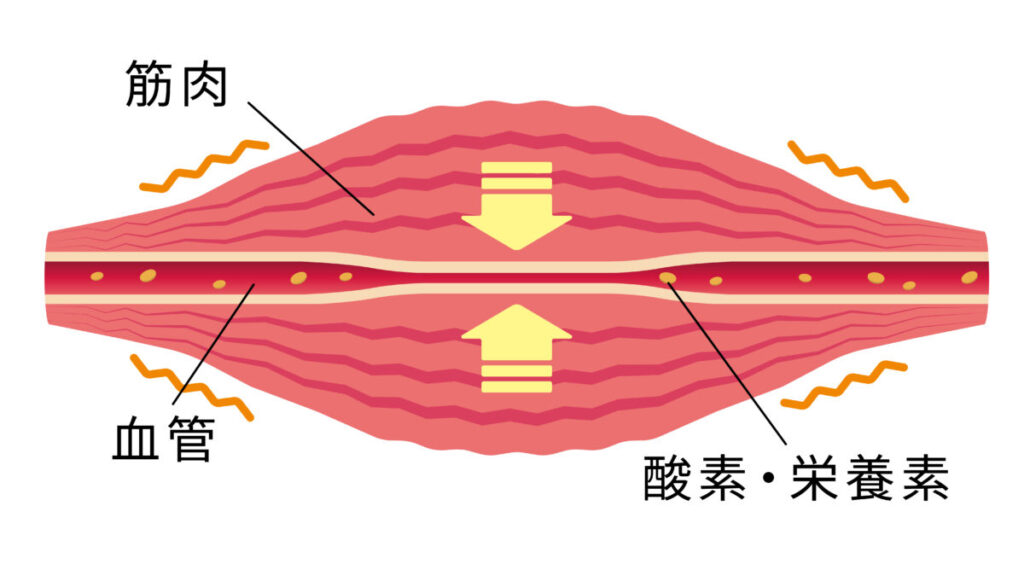

筋肉の緊張や自律神経の乱れにより、血流が悪くなります。すると、体の隅々まで酸素や栄養が行き渡らなくなり、疲労感や倦怠感を感じやすくなります。

例えば、水道管が詰まるとどうなるでしょう。水道管が詰まると、家中に水が行き渡らなくなりますよね。体の血管も同じで、筋肉の緊張で血管が圧迫されると、血液の流れが悪くなり、体のあちこちに不調が現れるのです。

内臓機能の低下

自律神経は内臓の働きもコントロールしています。バランスが崩れると、消化不良や食欲不振、便秘や下痢などの症状が現れることがあります。

睡眠の質の低下

五月病になると、なかなか眠れなかったり、眠っても疲れが取れなかったりします。これも自律神経の乱れが関係しています。まるでスマホの充電がうまくいかない状態です。コンセントにつないでいるのに、なかなか充電が100%にならないような感じです。

五月病を予防・改善するためには、自律神経のバランスを整えることが大切です。日常生活で取り入れられる簡単な方法をいくつかご紹介します。

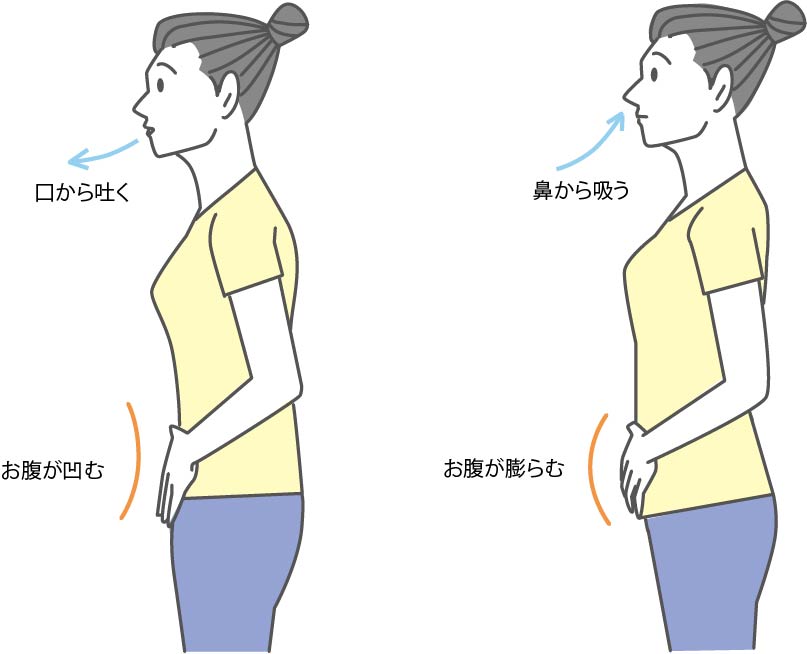

1. 呼吸法で自律神経を整える

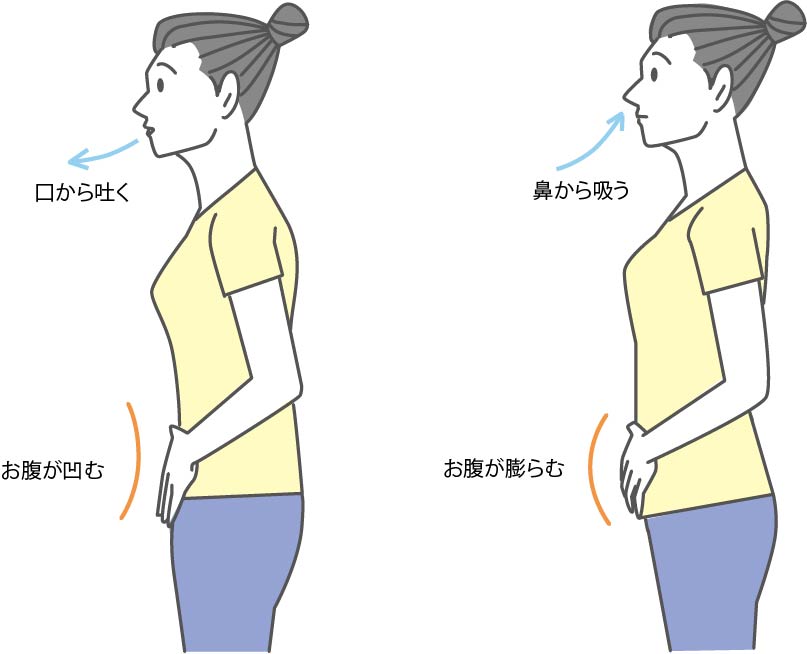

呼吸は、自分の意識で唯一自律神経をコントロールできる方法です。特に「吸う:吐く」の比率を1:2にすると、副交感神経が優位になりリラックス効果が得られます。3秒かけて鼻から息を吸い、6秒かけて口からゆっくり息を吐く、という呼吸を1日に数回、数分間行うだけでも効果があります。

2. 体の緊張をほぐす

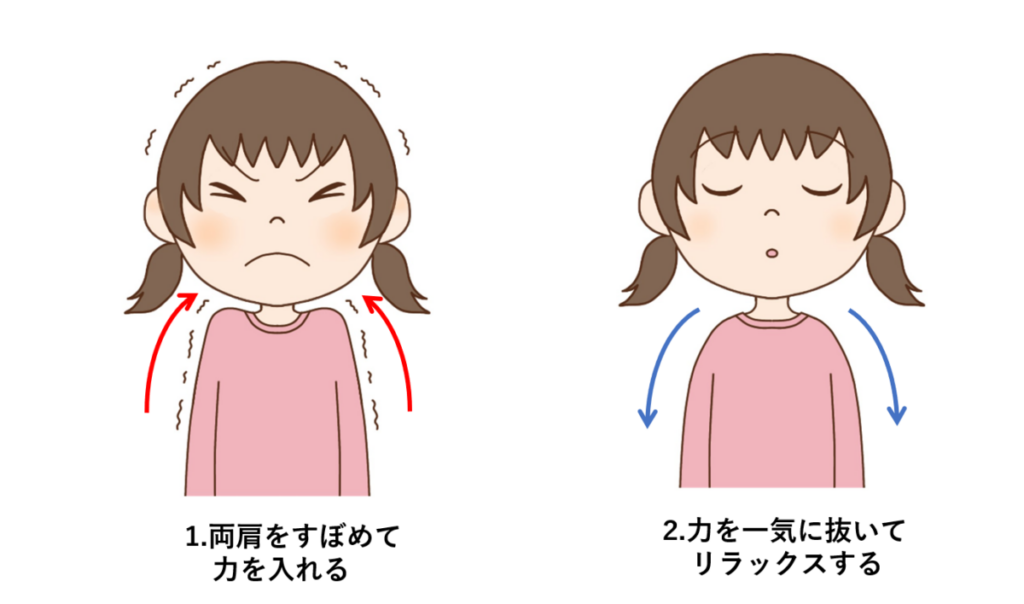

ストレスが溜まると、知らず知らずのうちに体の筋肉が緊張状態になっています。特に肩や首、背中の筋肉が硬くなりやすいです。

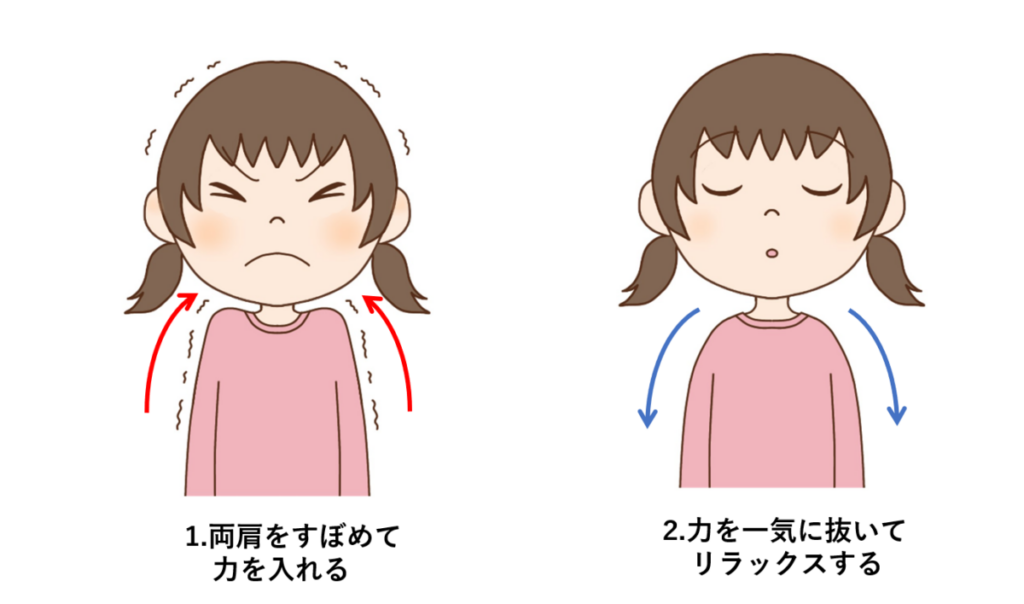

簡単な方法として、まず両肩をすぼめて力を入れ、その後一気に力を抜いてリラックスする方法があります。このとき、力を抜いた後の「緩んだ感覚」をしっかり味わうことが大切です。

3. 規則正しい生活リズムを保つ

自律神経を整えるためには、規則正しい生活リズムが欠かせません。特に「起きる時間」を一定にすることが大切です。休みの日だからといって、いつもより2時間以上遅く起きると、体内時計が乱れてしまうので気をつけてくださいね。

4. 血行を促進する適度な運動

運動は血行を促進し、筋肉の緊張をほぐす効果があります。激しい運動である必要はなく、ウォーキングやストレッチなど、軽い運動でも十分効果があります。

5. 質の良い睡眠を確保する

睡眠中は副交感神経が優位になり、体の回復が進みます。寝る前にスマホやパソコンの画面を見ると、ブルーライトの影響で睡眠の質が低下するので注意しましょう。

寝る1時間前からはリラックスモードに切り替え、温かいお風呂に入ったり、ストレッチをしたりすると良いでしょう。

もし五月病の症状が出てしまった場合は、以下の対処法を試してみましょう。

1. 体の緊張を解放する

肩や首、背中の筋肉の緊張を解放することで、血流が改善し、自律神経のバランスも整います。

自分でできるケアとしては、肩を上げて5秒キープし、一気に力を抜く、という動作を繰り返すと良いでしょう。また、お風呂にゆっくり浸かることも効果的です。

2. ツボ押しで自律神経を整える

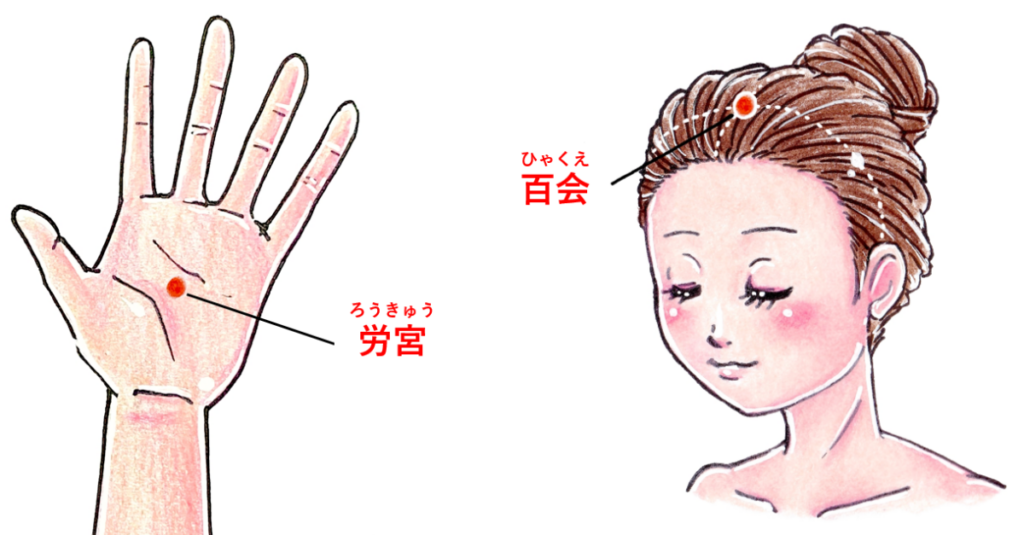

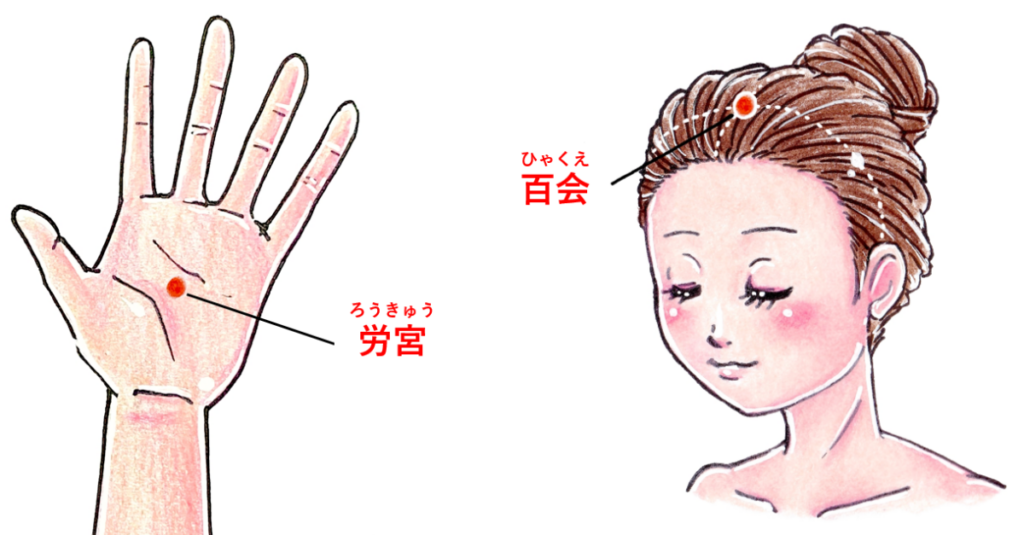

自律神経を整えるツボとして、「百会(ひゃくえ)」というツボがあります。頭のてっぺん、両耳の頂点を結んだ線の真ん中にあります。このツボを優しく押すと、自律神経のバランスを整える効果があります。

また、手のひらの真ん中にある「労宮(ろうきゅう)」というツボも、リラックス効果があります。親指で反対の手のひらの中心を押してみましょう。

3. 深い呼吸で副交感神経を活性化する

先ほど紹介した1:2の比率の呼吸法を、症状が出たときにも行いましょう。特に、お腹を使った深い呼吸(腹式呼吸)が効果的です。

お腹に手を当て、息を吸うときにお腹が膨らみ、吐くときにお腹がへこむように意識してみましょう。これにより、副交感神経が活性化し、リラックス効果が得られます。

五月病は、新しい環境でのストレスや生活リズムの乱れから引き起こされる一時的な心と体のバランスの乱れです。自律神経のバランスを整えることで、症状の改善が期待できます。

日常生活の中に呼吸法や適切な睡眠習慣、筋肉をほぐすセルフケア、規則正しい生活リズム、軽い運動などを取り入れてください。ゴールデンウィーク明けの五月を元気に過ごすために、今から少しずつ自分のケアを始めてみませんか?

もしこれらの対処法に取り組んでも症状が改善されない場合は、ひとりで抱えこまずにご相談ください。きっとお役に立てると思います。

【監修:柔道整復師・鍼灸師 表川大樹】